📑 舞鶴市 小中学校統廃合計画の検証レポート

1. 計画の概要

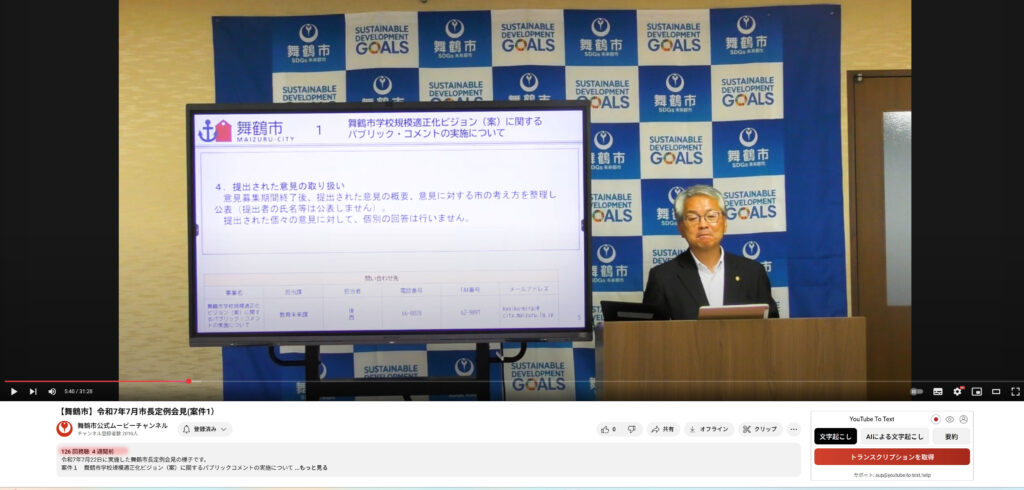

2025年7月の舞鶴市長定例記者会見において、

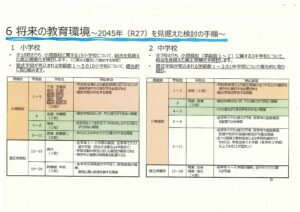

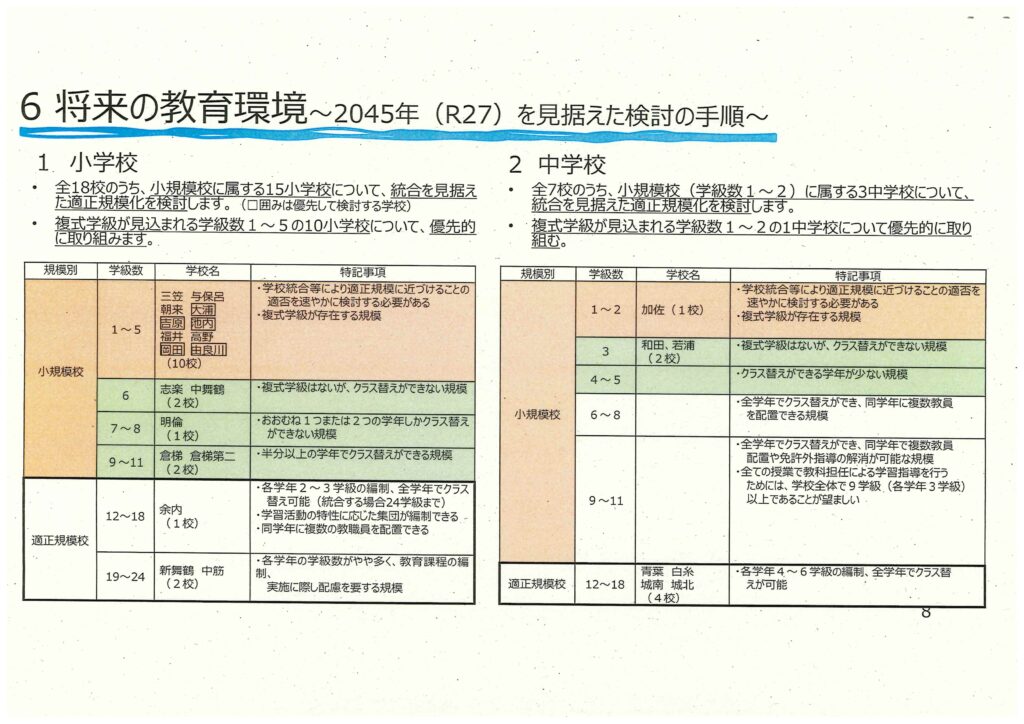

小学校15校・中学校3校(市内小中学校の約7割) の統廃合計画が発表されました。

統合される小学校として

三笠 与保呂 朝来 大浦 吉原 池内 福井 高野 岡田 由良川 志楽 中舞鶴 明倫 倉橋 倉橋第二

計15校

統合される中学校として

加佐 和田 若浦

計3校

合計18校 (舞鶴市内のすべての小中学校全25校)

教育長は「複式学級が望ましくないため解消する必要がある」と説明しましたが、議会・住民への事前説明はほとんどなく、多くの市民にとって「寝耳に水」の発表でした。

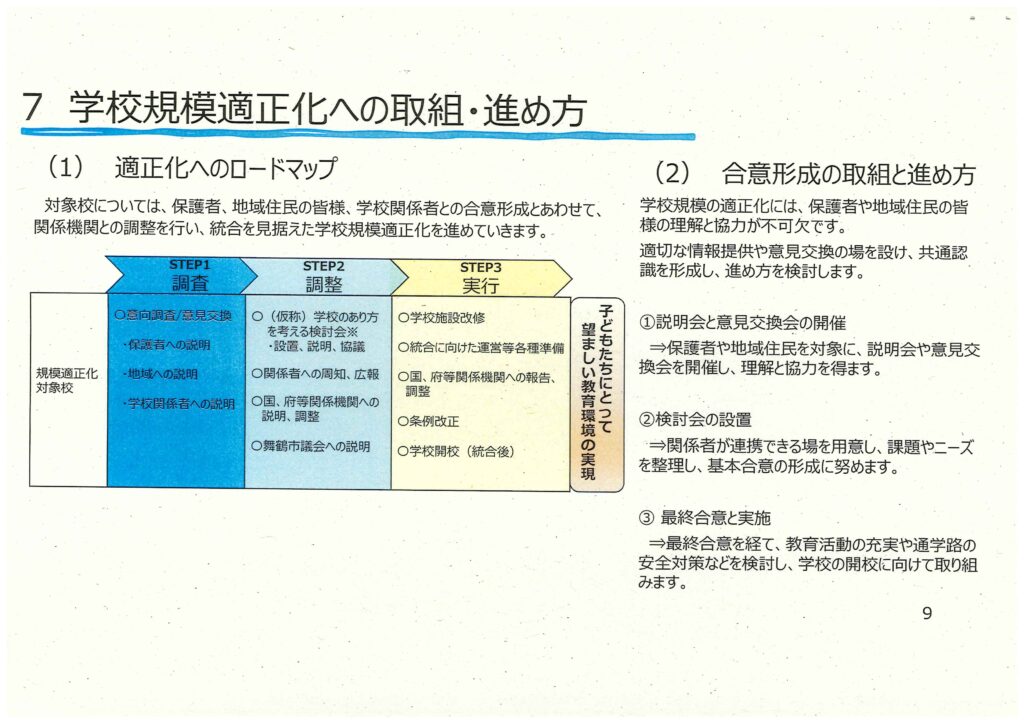

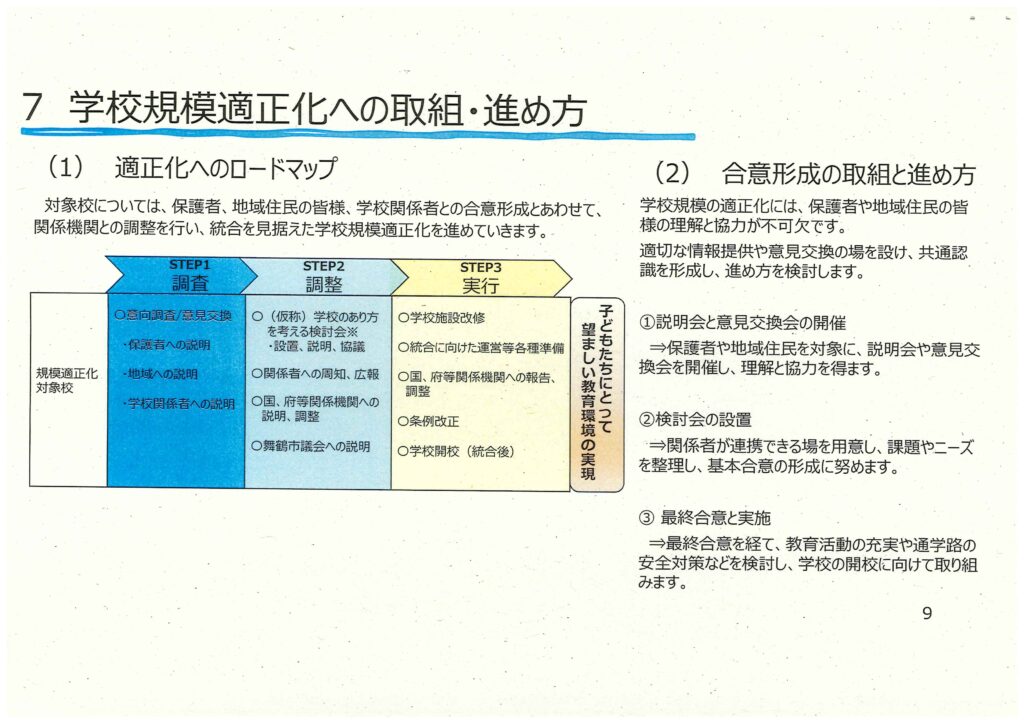

さらに教育長は「これは案で統合ありきではない」と答弁したものの、実際には 2045年をゴールとするロードマップが完成済み であり、事実上の既成事実化が疑われます。

2. メリット(行政側の論拠)

統廃合の目的として、市が掲げる「教育的メリット」には一定の合理性があります。

- 複式学級の解消

→ 学年ごとのクラス編成が可能になり、児童生徒の交流や多様な学びが広がる。 - 適正規模による教育効果

→ クラス替えや委員会活動、部活動など、子どもたちに多様な人間関係や経験の機会を与えられる。 - 施設老朽化への対応

→ 統合によって校舎維持費の削減が可能になり、改修・改築への投資効率が上がる。

これらは、教育水準の向上を目指すうえで一定の意義を持つと考えられます。

3. デメリット(市民生活への深刻な影響)

しかし、メリットを大きく上回る問題点が存在します。

(1) 子育て世代の定住意欲の低下

- 「学校が無くなる地域に家を建てたい」と思う若い世代は少なくなる。

- 将来廃校の可能性がある時点で、子育て世代が地域を敬遠する。

(2) 地価の下落

- 学校は地域資産であり、存続の有無が土地価格に直結。

- 廃校の見通しが立った段階で土地需要が減少し、不動産価値が下がる。

(3) 地域経済への打撃

- 人口減少が加速し、新規店舗の出店が止まる。

- スーパーや商店も採算悪化を見越し、撤退を検討する可能性。

- 日常の買い物や生活利便性がさらに悪化し、過疎化のスパイラルに陥る。

(4) 地域コミュニティの喪失

- 学校は「地域の顔」であり、運動会・文化祭・PTA活動・防災拠点など多面的役割を担ってきた。

- 廃校は地域の誇り・歴史・伝統の喪失につながる。

(5) 教育の不平等化

現在、市では 体育館への冷暖房設置、トイレの洋式化 などの事業が進められています。

しかし、これらの改修は 統合後に残される学校に集中する可能性が高く、統合予定校には行き渡らない のが現実です。

結果として、同じ市内にいながら、ある学校の子どもは快適な学習環境を享受でき、別の学校の子どもは老朽化施設のまま卒業を迎える――こうした「教育の不平等」が生まれる危険があります。

4. 他市との比較

- 京丹後市・宮津市 では、20年以上にわたって住民・PTA・議会を交えた議論を続けているが、いまだ結論は出ていない。

- 一方、舞鶴市は市民合意を経ないままロードマップ完成済みの計画を突然発表。

- 他市と比べても「拙速・不透明」さが際立っている。

5. 結論:地域存続を揺るがす拙速な計画

この計画は「教育環境の改善」という名目を掲げていますが、実際には 地域の衰退を加速させる危険性が高い ものです。

- 子育て世代の流出

- 地価の下落

- 店舗撤退・地域経済の縮小

- 地域アイデンティティの喪失

- 議会・市民を軽視した手続き

これらのリスクを無視した統廃合は、市民にとって受け入れがたいものです。

🟥 立場

私たちは、舞鶴市の小中学校統廃合計画について 「反対」 の立場を取ります。

理由は明確です。

「教育的な一部メリット」をはるかに上回る「地域衰退の深刻なデメリット」が存在するからです。

市民合意のない統廃合は、舞鶴の将来を危うくする拙速な政策であり、今こそ議会・地域住民・PTAを交えた丁寧な議論の場を設けることが必要です。

パブリックコメントは終了していました

この内容が知らされたのは7月の定例記者会見ですがYouTube市長はたったの126回です。

市議会にも知らせず、大半の市民が知る事もなくひっそりとパブリックコメントは終了しました。

舞鶴市の未来に大きな影響を与える経過をこのような形で終えて良いのでしょうか?